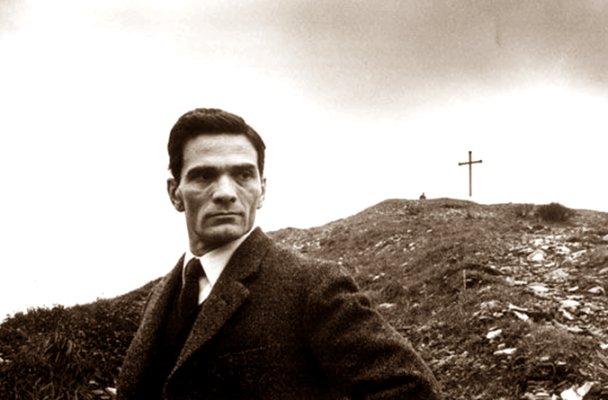

Tra il 1973 e il 1975 Pasolini collabora in maniera sistematica con il «Corriere della Sera». Una parte di quegli articoli, parzialmente rivisti dall’autore, confluirà nel 1975 in Scritti corsari, insieme a testi apparsi su altre riviste e a materiale inedito; un secondo gruppo verrà pubblicato postumo nel 1976 in Lettere luterane. Ho riletto di recente la prima raccolta: ci ho ritrovato ciò che mi aveva colpito quando avevo poco più di vent’anni e, allo stesso tempo, qualcosa di diverso, adesso che di anni ne ho più di trenta.

[…] e basti senz’altro raffigurarsi innanzi il suo mondo poetico, per rendersi conto dello scandalo ch’esso introduce negli annali della letteratura dialettale […]. Chiamiamola pure narcisismo, per intenderci rapidamente, questa posizione violentemente soggettiva.

All’epoca vedevo in Pasolini anche l’intellettuale contro il potere; un intellettuale che avevo arbitrariamente collocato a sinistra, nonostante qualche evidente contraddizione, come lasciava intendere la poesia in cui sembrava prendere le parti dei poliziotti contro i manifestanti del ’68 (“io simpatizzavo coi poliziotti”, eccetera eccetera). Ero abituato ad una visione binaria, a pensare che in politica e nel mondo ci fossero i Buoni (leggi, PD) e i Cattivi (leggi, Berlusconi) - i Cinquestelle sarebbero arrivati da lì a poco, con la loro visione leggermente modificata: i Buoni (leggi, noi) e i cattivi (leggi, loro, la casta). Com’era bello e falso quel modo di vedere le cose.

Con Pasolini, dunque, queste semplificazioni smettevano di funzionare. Quella che allora percepivo come ambiguità, oggi mi sembra una delle sue qualità più fertili: una continua tensione tra coerenza e incoerenza, tra intuizione e pozione ideologica, che lo ha fatto amare e odiare in una maniera così confusa che mi sembra non abbia pari tra gli intellettuali italiani. Claudio Giunta, docente di Letteratura italiana all’Università di Torino, lo ha spiegato bene:

In questa nostalgia per l’immobilità del mondo pre-consumistico o pre-industriale non c’è niente che possa essere etichettato come ‘di destra’ o ‘di sinistra’; c’è invece il desiderio di vivere una vita semplice, non scossa da traumi o cesure, all’interno di un paesaggio il più possibile simile a quello nel quale si è nati. È un desiderio molto umano, ed è soprattutto per questo - per l’eloquenza con cui ha saputo dargli voce - che Pasolini, specie il Pasolini degli ultimi anni, è oggi uno scrittore anzi un uomo conteso […].

Gli Scritti corsari sono celebri per testi che mi avevano già colpito anni fa: l’articolo sui “capelloni”, quello sulla scomparsa delle lucciole come segnale di un mutamento antropologico degli italiani, gli interventi sull’aborto, un tema - come si dice - caldo durante i primi anni Settanta e che lascio al lettore approfondire per scoprire la posizione di Pasolini. Rileggendoli oggi, però, sono state due le cose che mi hanno interessato di più; sono due cose piccole, che un po’ si perdono tra queste pagine corsare. La prima riguarda il modo in cui PPP risponde alle critiche: quelle degli intellettuali ostili, dei lettori del «Corriere», persino degli amici. È impressionante rivedere i materiali dell’epoca e osservare quanto facilmente una parte dell’opinione pubblica e dell’establishment televisivo e culturale si sia lanciato in critiche e prese in giro verso le sue opere.

In queste pagine, PPP mostra la sua precisione, al sua bravura saggistica, il suo acume e anche il suoi difetti, come la totale incapacità di non prendersi sul serio. Nell’articolo «Thalassa», reagendo all’accusa di mammismo da parte del critico e studioso Nello Ponente, scrive:

Lo sfido a dimostrare che si tratta di poesie di un ‘mammista’, per usare la sua volgare, conformistica, degradante definizione di uomo interscambiabile, livellato con qualsiasi benpensante, con qualsiasi bisognoso di appartenere a un branco. E anzi a questo proposito, vorrei qui dichiarare pubblicamente che di un uomo così ignorante e così fiero della propria ignoranza io non sono, non sono mai stato e non sarò mai un «compagno di strada».

Ma è forse nella risposta all’amico Moravia che Pasolini mostra una spiccata capacità retorica, argomentativa, saggistica, fuori del comune; una cornice stilistica notevole con il cui contenuto si può assentire o meno, e in cui Pasolini riconosce apertamente la propria vulnerabilità e contesta le critiche dell’amico scrittore con una commovente dignità e con una forte necessità di difendersi:

Tu [Moravia], certo per un vecchio, acritico automatismo - e certo non senza grazia e amicizia - ti sei […] lasciato andare a darmi del «cattolico» (proprio del «cattolico», e non del «cristiano» o del «religioso»). E mi hai dato del cattolico cogliendo, scandalizzato, in me (mi sembra) un trauma per cui la «maggioranza» considera […] la mia vita «indegna di essere vissuta». Cioè il mio blocco sessuale che mi rende un «diverso». Corollario di tale blocco è una certa traumatica e profonda «sessuofobia» […]. Tutto ciò è vero, fin troppo vero. Ma è anche la mia privata tragedia, su cui mi sembra un po’ ingeneroso fondare delle illazioni ideologiche. Tanto più che tali illazioni mi sembrano sbagliate.

La seconda cosa che mi ha interessato, e che si collega alla tragedia di cui Pasolini parla nella risposta a Moravia, si trova nella recensione di un’opera di Don Lorenzo Milani. Qui Pasolini descrive la leggerezza del giovane seminarista, il suo humor serafico, il modo in cui scherza sulle privazioni e sulla vocazione:

[…] il giovane Lorenzo, dentro la cinta del seminario, è tutto un impeto di serafico buon umore. Fa umilmente dello spirito sulla scarsità di cibo e di vestiario, sulle scomodità della vita in comune, sulle sue disavventure di persona delicata […], sulle debolezze dei suoi compagni e dei suoi superiori, sul proprio ingenuo piacere nel partecipare alle grandi solennità liturgiche […]: ma soprattutto fa dello spirito sulla propria vocazione e sulla propria ineluttabile decisione di divenire prete. Tutto passa attraverso lo schermo dell’humour […]. […] egli descrive alla madre tre o quattro casi di morti violente: e sempre il modo in cui lo fa è repellente (suo malgrado) per la naturalezza (probabilmente mentita) con cui egli mostra di voler accettare serenamente l’atrocità corporale della morte (possibile, incerta, spettrale rivelazione di certa “forma” della sua libido).

Ci si accorge di un tratto profondo di Pasolini, una specie di impossibilità ad abbandonarsi alla gaiezza, una serietà che non è mai pesantezza, ma piuttosto un’esigenza; una necessità da adottare in quanto le cose che lui vive sono ambientate nella sua personale tragedia, e questa tragedia, logicamente, coerentemente, non permette di essere leggeri. C’è un’intervista che si trova su YouTube e in cui Pasolini ammette di non riuscire ad essere “mozartiano” pur desiderandolo, di non saper ridere serenamente delle cose che lo circondano.

Rileggere Scritti corsari è un modo per passare del tempo ben speso con uno dei saggisti più talentosi del nostro Novecento, della nostra letteratura; è uno sguardo interessante su parte del dibattito pubblico e culturale degli anni ’70 italiani: il divorzio (è del ’74 il referendum abrogativo sulla legge sul divorzio), le tensioni tra Democrazia Cristiana e Radicali, la questione dell’aborto, il problema identitario del PCI. Ma è anche un esercizio di distanza, di equilibrio, in cui non essere dalla parte o contro Pasolini, ma piuttosto in cui poter coglierne le idee, le spigolature, le ambiguità.

E poi, immancabilmente quando si legge PPP, c’è sempre quella questione che riaffiora; quelle ore tremende che Pasolini deve aver passato all’Idroscalo di Ostia, nella notte tra il 1° e il 2 novembre del 1975, quando il suo corpo è stato brutalmente offeso, schiacciato, spezzato. Scrivendo di Lucio Dalla, Claudio Giunta nota come il cantautore, così vitale, con l’aria di chi sembra esser sempre divertito, risultasse “singolarmente inadatto alla morte”, quasi inidoneo. È difficile trovare una persona così diversa dall’allegro e autoironico cantautore come Pasolini, ma è anche difficile non pensare, quando si pensa a PPP, a quella stessa inadeguatezza.

Nessun commento:

Posta un commento