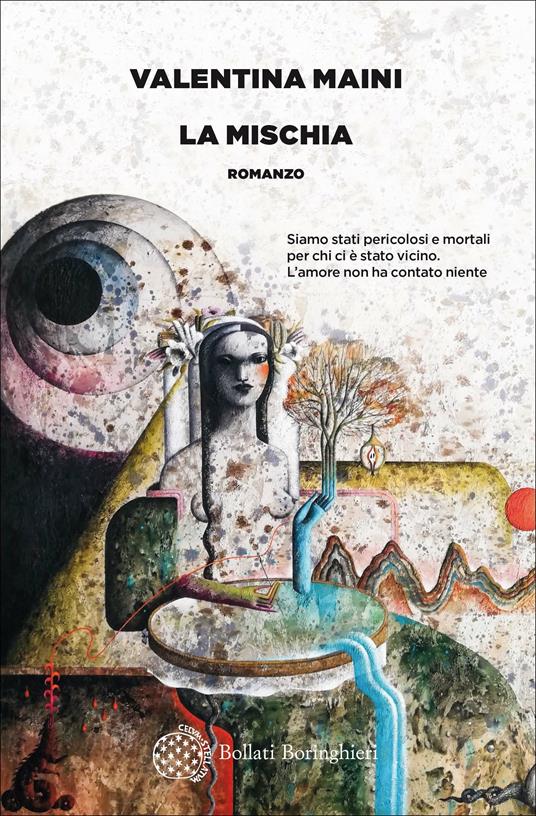

Ci troviamo nel 2007 a Bilbao, una città sfinita dagli attentati del terrorismo basco: i protagonisti sono due gemelli, Jokin e Gorane, figli di due militanti dell’ETA – l’organizzazione terroristica che agiva ai fini dell’indipendenza del popolo basco. Sotto l’egida di un’educazione affettivamente povera, ma ideologicamente troppo severa, tutta improntata alla libertà personale e al saper rinunciare alle cose più care, i due gemelli cresceranno in modo diverso, aggrappandosi in qualche modo alle soluzioni che la vita offre loro, tra cui la presenza dell’altro fratello Quando Jokin si allontanerà, per cercare una nuova vita a Parigi, Gorane lo inseguirà, sulla scia di piste complicate e inaffidabili – come il romanzo scritto dall’improbabile Dominique Luque – nell’impossibilità di spezzare il legame assolutizzante che si è instaurato tra i due. Romanzo d’esordio di Valentina Maini, La mischia è un’opera potente, polifonica, che conduce il lettore attraverso un viaggio nella storia e nelle vicende di una famiglia disfunzionale come tante, ma più particolare e tossica delle altre.

7 maggio 2022

Nove domande a Valentina Maini

Iniziamo dal titolo: la parola “mischia” nel libro torna due volte, in entrambi i casi utilizzata da Gorane per riferirsi alla propria sfera familiare confusa e caotica. Cosa volevi intendere, di preciso, con questa parola e perché è così importante per l’evoluzione dei personaggi?

Mi sembrava una parola capace di racchiudere tanti fuochi del libro: il modo violento che ha questa famiglia di gettarsi nella vita o di sottrarsene, e la sua vocazione allo scontro; la simbiosi che li caratterizza e ne mescola i contorni, i destini; lo stile composito del libro, la sua disarmonia. Non so se sia una parola così importante per l’evoluzione dei personaggi, forse al contrario la impedisce.

Il tuo libro ha una struttura complessa: i momenti monologici di Gorane e Jokin, quello corale dei genitori, e poi molte altre narrazioni che si rivelano inattendibili o distorte – come il romanzo di Dominique Luque o i verbali dello psichiatra. È stato difficile arrivare a questa struttura narratologica? E quali sono stati i tuoi modelli?

Non è stato difficile, anzi, mi ha aiutato a tenere vivo l’interesse per il libro. Ci sono arrivata scrivendo, avevo un’idea abbastanza chiara della struttura ma non di come riempire i diversi perimetri che avevo in testa. Scrivendo, mi sono accorta delle diverse voci e le ho usate, cercando di disfarmi di alcuni stereotipi che, a quanto si dice, rendono un libro un buon libro (la coerenza, l’omogeneità, per citarne un paio). I modelli non sono stati consapevoli, li ho rintracciati dopo, anche grazie a chi mi ha letta: Kristof, Beckett, Bolaño, Lispector. Spesso mi hanno chiesto se tra i miei riferimenti ci fossero romanzi che nemmeno conoscevo.

In generale, scrivi dopo lunga pianificazione o il tuo lavoro è frutto di una scrittura spontanea, e si costruisce in divenire?

Una combinazione di tutto questo. La fase che precede la scrittura è molto lunga, rimando sempre, non scrivo mai di getto. Ho una memoria molto buona, quindi non ho paura di perdere un’idea, anzi, il tempo mi pare una buona messa alla prova della natura di quel primo impulso, quanto davvero valga per me. Ma può anche darsi che io sia semplicemente pigra o impaurita, la scrittura mette a nudo cose dolorose, quindi il rimandare è anche un modo per affrontarle il più tardi possibile. O forse, al contrario, è una specie di dilazione del desiderio, o tutto questo insieme. Per scrivere adesso ho bisogno solo di alcuni limiti e punti fissi, non necessariamente relativi alla trama – sapere che cosa succede – anche se spesso avere chiari alcuni snodi narrativi aiuta. Ogni libro ha radici diverse, per La mischia è stata la struttura il punto di partenza, ma mi auguro che non sia sempre così.

La dipendenza è un tema centrale nel romanzo: dipendenza da un’altra persona, come Gorane da Jokin, o da una sostanza, la droga, qualcosa di molto presente nella società odierna. Sembra quasi che in un’epoca in cui i grandi assoluti – la religione, la politica, forse anche la poesia – sono venuti a mancare, all’uomo non resti che appigliarsi a realtà molto più squallide. Che ne pensi?

Non saprei, non credo che ci sia una corrispondenza tra mancanza di grandi assoluti e dipendenze emotive o da sostanza. Ho sempre associato, probabilmente sbagliando, la droga a una ricerca di calore e di famiglia, e lo stesso ho fatto per l’amore; allo stesso tempo, in queste due esperienze c’è un’altra tensione, forse da un certo punto di vista più nobile e pericolosa, la perdita di sé, dei propri confini, la completa fusione con l’altro, che è esattamente il centro del romanzo, la mescolanza di cui parlavo prima. Nella società occidentale siamo abituati a concepirci come esseri separati, autosufficienti, è una semplificazione piuttosto violenta e non mi stupisce che coesista con derive di questo tipo.

Nella tua idea di letteratura, preferisci che i romanzi sollevino questioni, o che forniscano risposte?

Che complichino le domande.

L’unica figura di romanziere presente nel romanzo non risulta ammirevole ma, al contrario, è un individuo che succhia elementi dal vissuto di persone a lui molto care per avere un libro da vendere a un editore. È un po’ il rischio del mestiere dello scrittore, secondo te?

Forse sì, ma non è un rischio che sorge solo con le vite degli altri, e la questione per me non è quanto sia legittimo abusarne. Intendo dire che il problema, dal mio punto di vista, non è morale, ma artistico: è quando non si arriva a filtrare l’esperienza propria o altrui, ovvero quando non si trova la giusta distanza – che può anche essere minima – tra noi e il libro, tra noi e l’altro (anche se l’altro siamo noi stessi, nel caso dell’autofiction) che si corre il pericolo di fare pornografia, anche della propria storia. Dominique Luque viene giudicato non per aver usato la vita di Jokin, ma per averla usata male. Per averla spiattellata pari pari, senza averla digerita, trasformata in materia artistica e non pettegolezzo. Non viene giudicato perché cattivo, né vampiresco nel succhiare il vissuto altrui, anzi queste spesso sono doti per uno scrittore. Viene giudicato perché, nella restituzione di questo vissuto, si rivela un mediocre.

Tu hai tradotto diverse autrici, francesi e inglesi. Il lavoro di traduzione è un buon esercizio per un autore?

Sono pochi anni che faccio questo lavoro con una certa regolarità quindi potrei avere del mestiere una visione un po’ ingenua. Quello che penso è che la traduzione sia l’esperienza più profonda di scrittura che io abbia mai fatto, più della rilettura, più della scrittura stessa. Ti aiuta a lavorare sui tuoi punti deboli, a camminare nelle impronte di un altro, allungando o accorciando il passo, armonizzandolo o seguendone l’andamento brusco, e questo è estremamente arricchente, anche se rischia di confonderti. Sicuramente, da traduttori, è più difficile trovare la propria voce; dall’altra parte si ha un orecchio molto più predisposto all’ascolto, quindi è più facile che, una volta trovata, la voce sia quella buona.

Dove ti piace scrivere? A casa? In un caffè parigino?

La mischia l’ho scritta al lavoro o in treno, la mia prima raccolta di poesie per strada mentre cercavo casa a Parigi. Di base se mi prendo un paio di ore per scrivere so già che non scriverò, se ho la giornata piena abbandono quello che sto facendo per scrivere quando non potrei.

Stai lavorando a un nuovo libro? Ci puoi anticipare qualcosa?

Sto lavorando a un libro con molta lentezza, è un libro che mi rende triste e malinconica, due sensazioni che tendo a rifuggire. È difficile starci dentro, ma per adesso mi va di continuare a immalinconirmi ancora un po’.

Michela La Grotteria

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:

Posta un commento