Già erano scomparse l'incredulità e la vergogna dei primi tempi, quando ogni fibra è persuasa ancora d'essere immortale e si rifiuta di disimpararlo. Ma sopravviveva il rancore, anche se sotto la specie di una loquace pietà di me stesso. Un re forestiero m'era venuto ad abitare sotto le costole, un innominabile minotauro, a cui dovevo giorno per giorno in tributo una libbra della mia vita. E inutilmente il cuore, il quale possiede non meno che la vista, un suo prezioso potere d'accomodo, s'affannava a ripetermi ch'ero stato io a sceglierlo, quel male, per pulire superbamente col mio sangue il sangue che sporcava le cose, e guarire, immolandomi in cambio di tutti, il disordine del mondo. Non serviva. Non serve mai, solo al fine di consolarsene, nobilitare un destino che ci è giocoforza patire.

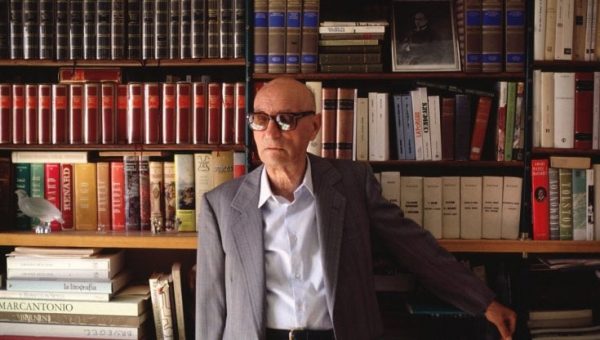

Queste parole fanno parte dell'opera prima di Gesualdo Bufalino (1920-1996), Diceria dell'Untore, vincitore del premio Campiello del 1981, un testo che ci perviene nella sua elaborazione finale, frutto com'è stato dei continui maneggiamenti e rivisitazioni quasi ossessive da parte dell'autore. Questo perché Bufalino cercava sempre, laddove già aveva scritto, un nuovo modo di intendere quel concetto o quell'idea o quella metafora, e questo tramite la mediazione della parola, la singola parola; una parola che trova poi il suo spazio nell'intersecazione con un altro numero di parole che sono state calibrate dall'autore in una giustapposizione.

Vero è che di fronte all'impensato regalo di sopravvivenza che il mio corpo pareva promettermi - beni parafernali non previsti dal contratto - io non riuscivo a sottrarmi a un sentimento di scontento e di colpa. [...] Tregua o condono che fosse in arrivo, sapevo che avrei durato fatica a rivisitare la vita, e le sue insolenze, il parapiglia preoccupante dei suoi commerci. A somiglianza di un Po, il cui alveo sia stato sconvolto dal malinverno, e che deve cercarsi nuove strade nel limo, io sentivo ogni mia forza di sangue, prima protesa in corsa verso la foce sognata, svenarsi ora in mille diverticoli, sfrangiature e canali, fragili come intrecci di arteriole in un occhio. Il domani, perciò, tornava, sia pure in modo diverso, ad apparirmi irto di punte. Con quali membra, del resto, e disposizioni dell'animo, ne avrei colto l'assalto, se tutto in me pativa ancora la doppia offesa, così della guerra come del morbo nemico?

C'era in me un grumo di parole che voleva liberarsi e che coagulai attorno a eventi di morte e di estate, e sotto il segno, metaforico e reale, del contagio. Il contagio, difatti, involontario o voluto, è il connotato stupendo d'ogni peste del sangue e della storia. Per esso un malanno individuale ha il potere di tramutarsi in calamità collettiva; ogni infezione è una seduzione. A monte del libro sta comunque un'esperienza: la scoperta del sentimento di morte, sverginamento lacerante, ma anche acquisto arcano e privilegio geloso. Esorcizzare tale esperienza, annegandola in un'aria fantastica e magica che la disarmasse; e sfogare insieme quel turgore di parole che dicevo sopra: questa la doppia spinta che mi costrinse a esprimermi.

Anche i personaggi con cui il protagonista condivide le sue giornate nel sanatorio non sono ben definiti né delineati, a conferma della volontà dell'autore di rendere tutto impalpabile e irrisolto. Tutti accomunati dalla particolarità di essere degli untori, destinatari della stessa sorte, e anche investiti di un loro esclusivo potere, quello del contagio, un potere omicida, oggetto di profonda disquisizione da parte di Bufalino. Del personaggio femminile Marta, di cui il protagonista si invaghisce, abbiamo una vicinanza e una conoscenza maggiori rispetto alle altre figure presenti. Marta generatrice di passione, energia e mestizia: anche in questo caso un vortice di sensazioni contrastanti.

Il protagonista sopravvive a tutti, anche a Marta, e questo genera in lui un senso di colpa per esser venuto meno al patto tacito tra loro esistente, cioè quello di chiudere presto gli occhi alla vita. Ma insieme al senso di colpa anche un sentimento di rivalsa, un certo gusto nell'aver beffato la morte. E anche sensazione di inettitudine dinanzi a questa nuova rinascita, tutta adesso da vivere e da affrontare.

È interessante che nella biblioteca personale di Bufalino, all'interno del libro I fiori del male di Baudelaire, c'è una particolare postilla a matita, un appunto a margine che recita quanto segue:

Poeta straniero sulla Terra, anelante al suo Eden, segnato da un sigillo di dolore... non sono io forse?

Questo prezioso appunto ritrovato sembra proprio identificare i motivi e lo spirito con cui Gesualdo Bufalino generò Diceria dell'Untore, che potremmo definire una sorta di diario, in cui lui gradualmente annotava e riversava le sue angosciose riflessioni sui temi dell'esistenza e della condizione umana.

Elena Realino

Nessun commento:

Posta un commento